Il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, BioWare pactisait avec Lucas Arts et Aspyr, afin de concevoir ce qui est – pour beaucoup – le meilleur jeu Star Wars jamais développé. Star Wars Knights of the Old Republic sortit initialement en 2003. S’il s’agissait avant tout d’un jeu PC et X-Box, il fut également porté sur Switch en 2021. C’est d’ailleurs sur cette console que j’ai retenté l’aventure, après l’avoir – je l’avoue – moult fois poncée sur PC. KOTOR a eu droit à tellement d’histoires dérivées (jeu en ligne, comics, romans,…) qu’il semble parfois difficile de s’y retrouver. Il s’agit avant tout d’un RPG proposant une aventure solo (rien à voir avec Han). L’intrigue se déroule quatre millénaires avant l’apogée de l’Empire Galactique vu dans les films ; à une époque où les Sith, encore nombreux, menacent à la fois l’Ordre Jedi et l’Ancienne République. Le seigneur Sith le plus connu est alors un ancien héros : Dark Revan. Mais ce guerrier légendaire a été vaincu, tant à cause de l’assaut des Jedi que de la trahison de son apprenti : le terrible Dark Malak. L’histoire du jeu commence dans un vaisseau pris d’assaut par les Sith, car il abrite la célèbre Jedi Bastila Shan. Le protagoniste que nous incarnons – un soldat – se réveille dans une cabine du vaisseau. De fait, et au rythme d’une bande originale de haute qualité, nous sommes tout de suite plongés dans le feu de l’action.

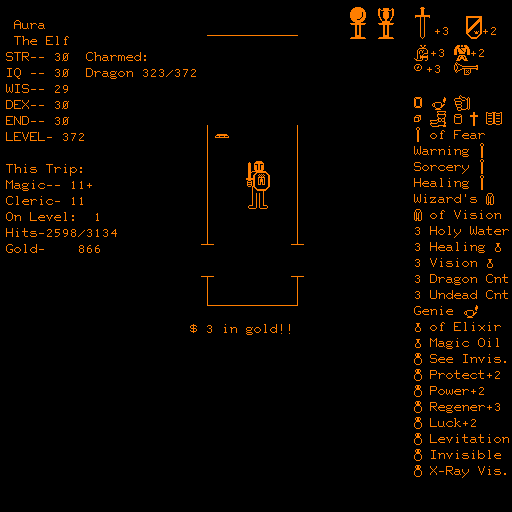

L’équipe part à bord de l’Ebon Hawk pour trouver un moyen de neutraliser Dark Malak (à droite).

I). Une leçon pour les RPG modernes

Star Wars Knights of the Old Republic a vingt ans. J’exagère à peine en affirmant qu’il pourrait encore donner de nombreuses leçons aux RPG actuels. Le protagoniste du jeu est entièrement personnalisable, qu’il s’agisse de son genre, de sa classe, de son apparence ou de ses aptitudes. Nous ne savons pas grand chose sur lui (ou elle), dans la mesure où il souffre d’amnésie. Tous ces codes paraissent très classiques, me direz-vous, mais cela justifie que le héros ait tout à apprendre. Par-dessus tout, il a une marge d’évolution morale, que l’on trouve dans très peu de RPG actuellement. Nos choix d’actions ou de dialogues permettent en effet de le faire basculer vers le côté lumineux ou obscur de la Force.

A). Un monde immersif et vivant

KOTOR est un RPG comme je les aime, car il est extrêmement riche, sans pour autant être grotesquement démesuré. L’équipage de l’Ebon Hawk (le vaisseau que nous possédons) est amené à explorer sept planètes, et quelques autres lieux moins vastes. Les planètes en question possèdent des endroits aux ambiances différentes ; mais l’espace demeure relativement restreint. Bien sûr, cela est dû aux contraintes techniques de l’époque, mais c’est à mes yeux amplement suffisant. Je préfère de loin une planète intelligemment utilisée et fourmillant de surprises ou de détails, plutôt que des espaces gigantesques, dans lesquels on ne sait pas où donner de la tête, et surtout où les quêtes – si on peut les appeler comme telles – se répètent inlassablement. Oui, les lieux de KOTOR sont restreints mais vivants.

Des hauteurs vertigineuses de Kashyyyk aux profondeurs de Manaan.

Depuis quelques années, certains RPG proposent des villes gigantesques dans lesquelles il est impossible de rentrer dans les maisons ou de parler aux PNJ. Au contraire, chaque porte de KOTOR peut abriter un secret. Les personnages secondaires et autre PNJ ne foisonnent pas, mais sont généralement marquants. On peut discuter avec eux pour en apprendre davantage sur la planète ou pour être confronté à un choix moral. Mais c’est rarement pour récolter une énième quête fedex, comme si nous étions le livreur Amazon du quartier. Il arrive même que des événements s’enclenchent lorsque nous arrivons à un endroit particulier, à tel point du jeu. Ils ne lancent alors pas une cinématique verbeuse qui casse le rythme, mais rappellent simplement que la planète est habitée et vivante. Par exemple, quand un conflit éclate, nous sommes libres de nous interposer ou non. Cela peut être pour défendre la victime comme pour l’extorquer davantage. En deux mots, tout a du sens et une finalité.

Les planètes ne sont en rien répétitives. Le climat désertique de Tatooine s’oppose à la forêt de Kashyyyk ou au monde marin de Manaan. Dans chaque lieu, le peuple et le bestiaire varient. Par-dessus tout, chaque planète dispose d’un contexte géo-politique spécifique, et influençable. Nous pouvons ainsi prendre le parti d’un clan ou d’un autre, ce qui aura un impact sur l’avenir du monde. L’opposition se fait souvent entre un clan colonisateur et un peuple indigène, ou entre un parti écologique et l’autre peu regardant du bien-être de la nature. Et ce n’est pas aussi manichéen qu’on pourrait le penser. Je pense à Taris, où la population est hiérarchisée selon sa situation sociale, les aliens étant méprisés et les malades étant carrément prisonniers du quartier souterrain, où ils peuvent être transformés en rakgoules. Est-il alors plus juste d’offrir l’antidote aux contaminés, ou bien de les laisser mourir afin de fournir l’échantillon à un docteur qui pourrait en sauver un plus grand nombre ? Bien que nous explorons les planètes pour chercher des indices sur les Sith, nous n’avons pas l’impression d’aller d’un point A à un point B, pour suivre vulgairement l’histoire. Nous savons que nous laisserons une empreinte sur la planète visitée. Et en plus, cela contribue à notre évolution vers le côté obscur ou lumineux de la Force. Manaan est assez marquante dans ce sens puisque les décisions que nous prenons, dans la station (stressante) d’extraction du Kolto, peuvent entraîner la gratitude des habitants de Manaan ou – au contraire – les inciter à nous bannir.

Le héros, Carth et Bastila visitent Dantooine, tandis que des apprentis Sith s’entraînent sur Korriban.

Comme si cela n’était pas assez passionnant, la plupart des quêtes peuvent se résoudre de bien des manières. Il est possible de perfectionner ses talents en persuasion ou en informatique pour éviter certains combats, en manipulant un PNJ ou en piratant un ordinateur pour neutraliser son système de sécurité (robots, tourelles, etc). Je ne prétends pas que KOTOR soit le premier – ni même le dernier RPG – proposant tout cela ; je trouve toutefois que ce n’est pas aussi commun que je le souhaiterais, et que tout cela a tendance à se perdre, dans la multitude de pseudo RPG que nous avons aujourd’hui. Aïe, j’ai l’impression de parler comme un boomer ! Et c’est d’autant plus vrai que je suis influencée par la nostalgie. Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai mis les pieds sur Korriban et que j’ai découvert les Sith, à l’apogée de leur pouvoir. On y trouve en effet une académie Sith dont on peut suivre les enseignements, pour l’infiltrer ou au contraire, pour la rejoindre réellement. Je vous laisse deviner ce que j’ai fait…

B). L’équipage de l’Ebon Hawk

Mais ce n’est pas tout ! Ce qui rend KOTOR si vivant, ce sont ses personnages jouables. Le protagoniste est rapidement épaulé par Bastila et Carth. La première est une Jedi au caractère bien trempé qui nous instruit et nous conseille. Le second est un héros de la République, qui redoute par-dessus tout la trahison. Il n’y a qu’en leur parlant moult fois qu’on est amenés à découvrir leur passé. S’ils font partie de notre équipe à certains moments ou endroits, ils sont susceptibles de réagir à nos choix (de façon positive ou négative) ou de rencontrer quelqu’un de leur passé.

L’équipe de KOTOR au grand complet. A droite, Bastila refusant des cookies.

L’équipe peut aussi être constituée de Mission, une jeune Twi’lek et Zaalbar, un Wookie. Canderous est un Mandalorien qui n’a pas peur de se salir les mains pour arriver à ses fins. Il permet de mettre la main sur T3-M4, un droïde utilitaire. On peut aussi mentionner Jolee, un vieillard maniant un sabre-laser mais dont le positionnement est ambigu. Enfin, certains personnages peuvent être manqués, comme HK-47, que l’on peut trouver dans une vieille boutique de Tatooine. Il s’agit d’un droïde assassin étrangement sarcastique. Juhani, quant à elle, est une Jedi passée du côté obscur de la Force : il ne tient qu’à vous de l’éliminer ou de parvenir à la ramener sur le droit chemin, afin qu’elle intègre l’équipe.

Comme si KOTOR n’était pas suffisamment avant-gardiste, Juhani est susceptible de tomber amoureuse de vous uniquement si vous incarnez une femme. Bref, chaque membre de l’équipe est particulier, que ce soit par sa race, son passé, ses compétences, son caractère, ses réactions et tout ce qu’il peut apporter. L’équipage de l’Ebon Hawk est l’un des plus attachants qu’il m’ait été donné de croiser. En ce sens, le dénouement de KOTOR est encore plus tragique, si l’on choisit de basculer du côté obscur. Je n’ai jamais vu une intrigue et une fin qui m’ont autant surprise, marquée et même émue. C’est tellement vrai que je n’ai jamais trop osé modifier mes choix, malgré les nombreux runs que j’ai effectués. Mais je ne dirai rien de plus, puisque le twist de KOTOR est ce qui fait tout son charme.

On va peut-être « rancor » pouvoir jouer à Kotor, mais il faut avouer qu’il y en avait bien besoin.

II). Quelles attentes pour le remake ?

En 2021, le remake de KOTOR, une exclusivité Sony, a été annoncé. En dehors d’une cinématique de quelques secondes dévoilant Dark Revan, nous n’avons pas eu grand chose à nous mettre sous la dent. Pire encore, le développement du jeu semble si laborieux que, tous les quelques mois, la rumeur veut qu’il soit annulé ou, au contraire, ravivé. Si je suis lasse de cet ascenseur émotionnel, j’ai toujours l’espoir que le jeu voit le jour, car il s’agit clairement de l’une des raisons pour lesquelles j’avais investi dans une PS5. Je suis bien sûr prête à attendre tout le temps qu’il faudra afin d’avoir un jeu correctement terminé et abouti.

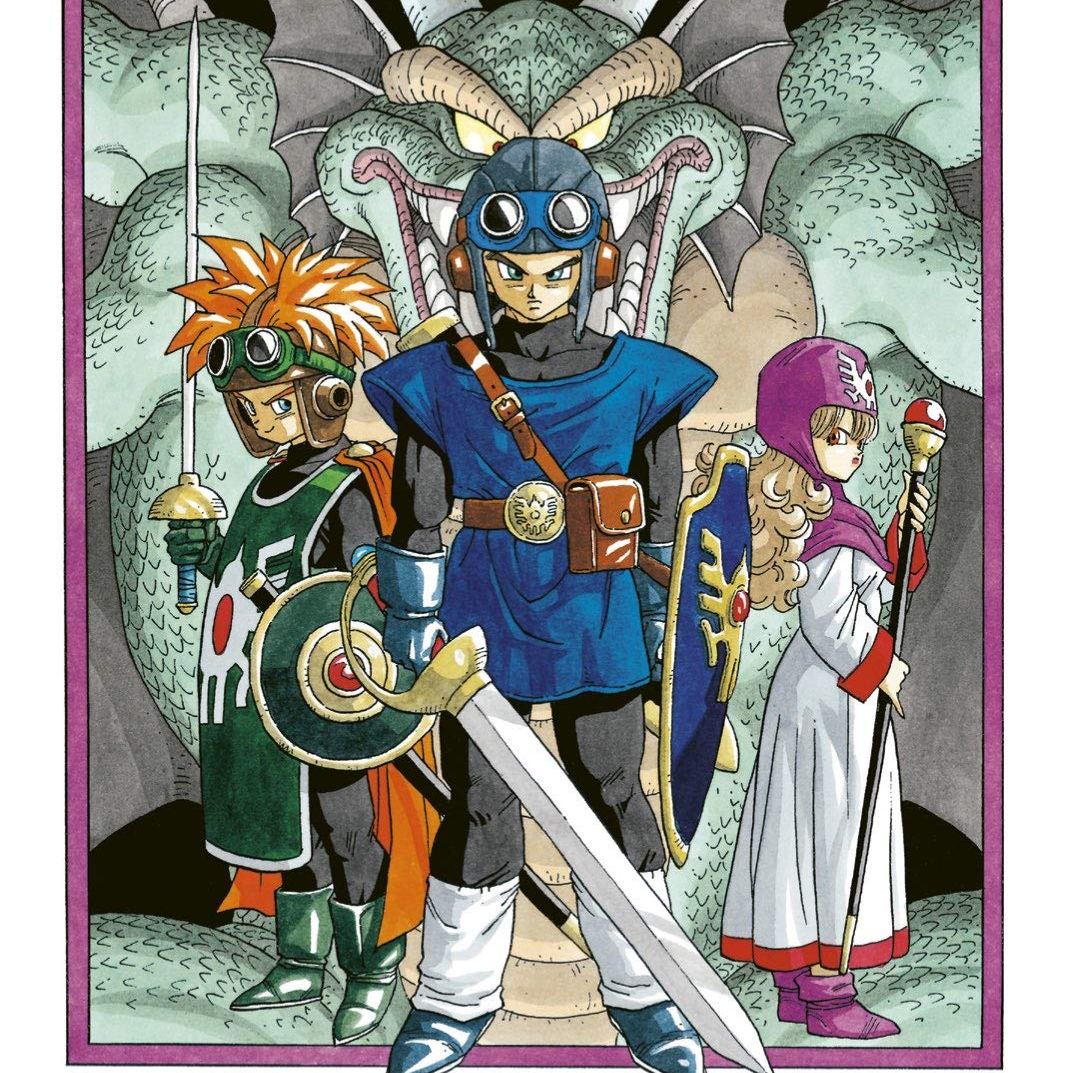

KOTOR semble si parfait à mes yeux qu’on peut imaginer que je n’attends qu’un vulgaire copié-collé. Oui, et non. Ce qui est exceptionnel pour un jeu de 2003 mérite d’être perfectionné en 2023. Je voudrais que le remake soit extrêmement fidèle en ce qui concerne l’histoire où les différentes planètes à explorer. Je ne serais pour autant pas contre quelques lieux et quêtes annexes inédits, pourvu que les rajouts ne soit pas démesurés ni dénués de sens. Ne me faites pas incarner un Jedi pour aller acheter des œufs ou pour ramener un porg à son propriétaire ! Par ailleurs, force est de constater (sans mauvais jeu de mots) que le jeu originel nécessitait de faire de nombreux allers et retours qui peuvent s’avérer fastidieux pour les joueurs ne connaissant pas la progression par cœur, comme moi. J’imagine que les relations avec les autres membres de l’équipage pourraient être encore plus développées. Une amitié profonde voire une romance pourrait être possible avec chacun d’entre eux, selon notre genre, comme cela s’est vu dans Dragon Age : Inquisition. Il pourrait y avoir encore plus d’interactions entre eux et surtout, il pourrait être possible de les influencer vers le côté obscur ou lumineux de la Force, même si cela pourrait – j’en conviens – altérer l’impact de la fin de KOTOR. (Cette influence de l’équipage, on la trouvait dans la suite de Star Wars KOTOR, un jeu pas mauvais mais oubliable, que j’ai tenté de relancer dernièrement, en vain.)

Et vous, quel camp choisirez-vous ?

Mais KOTOR, premier du nom, n’a pas que des qualités. Les graphismes, en dehors de certaines cinématiques, sont extrêmement archaïques. Je rêve sincèrement de voir le jeu refait avec les graphismes photoréalistes de l’époque, mais aussi une très belle direction artistique. Plus important encore, le gameplay peut s’avérer pénible à prendre en mains pour celles et ceux n’en ayant pas l’habitude. Il s’agit de combats au tour par tour, certes dynamiques, mais qui en ennuieraient plus d’un aujourd’hui. De toute façon, la rumeur prétendait que le remake serait bel et bien un action-RPG. Enfin, certaines phases de gameplay sont carrément devenues presque injouables. Je pense aux courses de fonceurs que je trouvais déjà capricieuses à l’époque, où à l’utilisation de la tourelle, dans l’Espace, quand l’Ebon Hawk est attaqué par d’autres vaisseaux. Ah ça, KOTOR aurait davantage besoin d’être dépoussiéré qu’un certain The Last of Us Part II ! Pour finir, le héros que nous incarnons à tout d’un tank. Comme je le disais dans un précédent article, je rêve que le remake s’inspire de Star Wars Jedi Survivor pour réellement donner la sensation d’incarner un Jedi. Un personnage agile, qui explorerait les endroits les plus reclus, même en verticalité, rendrait l’exploration très agréable. Par-dessus tout, les combats, que l’on choisisse d’utiliser son sabre ou la Force, méritent un nouveau souffle à la fois épique et dynamique.

Voilà, il me semble avoir rappelé tout l’amour que j’éprouve pour Star Wars KOTOR, et expliqué pourquoi j’espère tant qu’un remake voit le jour. Je ne peux que vous encourager à découvrir le jeu original par vous-mêmes, soit dans l’optique de patienter plusieurs années, soit parce que son remake ne verra peut-être jamais le jour. Dans tous les cas, que la Force soit avec vous.